Heute kam mir auf der Straße ein Kerl ohne Hemd entgegen. Ich sah seine käslaibige beharrte Haut, sah seine Brustwarzen, und es ekelte mich. Er sah nicht nur lächerlich aus, nein ich fühlte mich von seinem Anblick belästigt. Der Kerl war freilich eine Ausnahme. Ja, es gibt auch manchmal Männer, die sich im Stringtanga im Freibad zeigen. Keine Ausnahme sind hingegen Frauen, die halbnackt auf der Straße spazieren oder ein Freibad mit der Copacabana verwechseln und barbusig ihren Schritt mit einer Kordel bedecken. Durch sie fühle ich mich ebenso belästigt. Ich will keine nackten Ärsche, Titten, Cameltoes und Leiber sehen. Ich gehe deswegen auch nicht in Saunen oder FKK-Clubs. Doch es ist Sommer und mit ihm herrscht die Zeit der Exhibitionisten. Wobei es strafrechtlich gesehen keinen weiblichen Exhibitionismus gibt. Nur Männer können Frauen mit Nacktheit belästigen. Andersrum kommt bei mir aber ebensowenig Freude auf. Spärlich bekleidete Frauen triggern mich. Ihr Anblick wecken in mir ungute Erinnerungen an meine Kindheit, in der ich der Blöße der Mutter ausgesetzt war. Sie lief häufig in Unterwäsche durch die Wohnung, manchmal auch auf die Straße. Der Vater, stark behaart, zeigte seinen affigen Leib bei warmen Wetter ebenso häufig. Er behielt jedoch meist eine Hose an.

Ich wurde also als Kind an „aufreizende“ Anblicke konditioniert. Allerdings nicht von FKKlern, sondern von Kinderschändern – den Eltern von mir. Die Dekonditionierung war somit über mehrere Jahr ein sommerliches Thema meiner Traumatherapie. Der Drehpunkt war, zu verstehen, dass diese Erscheinungen nichts mit mir zu tun haben; dass es keine konspirative weibliche Verabredung ist, mich zu triggern; ja dass es im Grunde nicht mal ein Signal für Männer ist, sondern es sich vornehmlich um einen Aspekt weiblicher Interaktion handelt. Frauen konkurrieren untereinander. Männer sind dabei allenfalls Trophäen.

Nachstehend skizziere ich aus meinem Therapietagebuch, mein anfängliches Leiden am weiblichen Exhibitionismus und den therapeutischen Prozess meiner Dekonditionierung, mit dem sich zwei Psychotherapeutinnen beschäftigten. Inzwischen haben diese weiblichen Interaktionen für mich allenfalls den Effekt eines Sommergewitters, sie erschrecken mich nur kurz und verwehen im Geräusch des Regens. Schon reißt der Himmel wieder auf und zurückbleibt das helle Licht der Dankbarkeit, fähige Therapeutinnen gefunden zu haben.

3. 8. 2012

Das Telefon klingelt um 10 Uhr zur Therapie, die nicht stattfindet. Ich denke oft an den Wunsch von M.R., dass ich es mir gutgehen lassen soll. Ich blicke auf das Papierschiffchen, das über meinem Bildschirm fährt: Oben bleiben, trotz stürmischer See. Ich bin etwas fern davon.

Später in der Stadt geschieht, was nicht geschehen soll, ich werde berührt. Haut an Haut. Ich bin kurzärmelig losgegangen, hatte wegen der Hitze auf ein Sakko verzichtet, und im Gedränge berühren mich fremde nackte Arme. Ich vibriere, möchte davonstürzen, zersplittere, der Zwischenraum entleert sich … Dazu die Fleischbeschau in der Stadt, weiblich besonders, aber auch männlich, es ekelt mich, ich leide an der Welt, mir ist zum heulen. Die Frauen in ihren modischen Shorts kommen mir vor, als würden sie in Unterwäsche durch die Straßen laufen. Wegschauen, hindurchschauen. Und doch fühle ich mich bedroht. Wir kommen heim, und es drängt mich zu schwimmen. Im Dante geht es, ein paar Bahnen sind frei. Ich tauche ein. Während ich schwimme, füllt sich das Becken. Es ist Freitagabend, der Wochenendschwumm ist angesagt. Es wird eng, öfters wende ich schon vor dem Beckenrand, um den dort Verschnaufenden nicht zu nahe zu rücken. Nach einer halben Stunde wechsele ich zu Dagmar ins Sprudelbad, dort ist es noch kurzfristig passabel. Dann muss ich raus. Es wird zu eng, und die Urtikaria quaddelt großflächig an den Unterarmen und auf der Stirn. – Trotzdem verschaffte mir der Schwumm ein wenig Entspannung im Kopf.

22. März 2013

Wir sprachen dann über die Intrusionen, über ihre Gewalt und unerträgliche Gegenwärtigkeit; den Fluchtreflex, das Unvermögen, sich den aufsteigenden Bildern zu stellen; meine Angst, von ihnen übermannt zu werden. Mein nach wie vor gut funktionierender Abwehr- und Verdrängungsmechanismus, zum Beispiel die vielen Triggermomente, sobald ich mich in der Stadt bewege. Derzeit sind es jene Frauen, die meinen, ein strumpfhosenähnliches Beinkleid genüge als Oberbekleidung; und dann im Sommer die Fleischbeschau, wenn die kurzen Hosen, die derzeit in den Schaufenstern gezeigt werden, öffentlich getragen werden. Wie mich dieser Exhibitionismus bedrängt, belästigt, wie ich darunter leide, denn ich will sie nicht so sehen, ich fühle mich bedroht und bedrängt und ausgesetzt. Es quälen mich dann üble Stimmungen – das Gefühl, ausgesetzt zu sein, angegrapscht zu werden; es sind Furcht und Hilflosigkeit, die mich schrecken und dazu der schwüle Hauch sexualisierter Atmosphäre. Es geht mich nichts an, und dennoch bin ich allein durch den aufgezwungenen Anblick angesprochen.

M.R. versucht, das Ursächliche dafür zu ergründen. Es ist nicht nur die Mutter in Strumpfhosen und Wäsche, die hier triggert. Es ist eher die offensive sexuelle Selbstdarstellung, die Demonstration von Kopulationsreizen, die mich irritieren und triggern. Es herrscht dann nur Abwehr und Flucht in mir. Das allerdings ist der Reiz, dem ich nicht nachgeben kann; schließlich ist die Stadt voll von derlei Schlampendarstellerinnen. Ich mag es ja selbst zuhause nicht ‑ obwohl ich Dagmar gerne und genüsslich betrachte ‑ dass sie in Strumpfhosen oder Wäsche herumläuft. Es ist mir schlichtweg unangenehm, triggert mich aber nicht, denn es ist Dagmar.

12. Juli 2013

Einkaufen und Vorbereitung für Gäste morgen. In der Stadt, die sommerliche Fleischbeschau, doch da laufe ich mit Tunnelblick und lasse mich nicht mehr meinen. Ich kann’s nicht ändern, und es ändert sich auch nicht aus Großmütigkeit mir gegenüber. Das modische Prekariat zweifelt nicht an sich, es nimmt jede Geschmacklosigkeit und jeden primitiven Reiz mit, solange es sich damit uniform verhält. Das ist das Wesen populärer Moden. – Auch die kaum noch triggernde Fleischbeschau fand in der letzten Stunde Erwähnung.

16. Mai 2014

Seit Montag nimmt die Konstriktion wieder zu. Es ist warm geworden, die sommerliche Fleischbeschau beginnt. Man geht in Strumpfhosen, auch die Abscheulichkeit der Radlerhosen wird wieder ausgepackt, daneben Stoffschläuche, die gerade mal Scham und Brustwarze bedecken, auch arschknappe Shorts, die Naht in Scham- und Pofalte gezwickt, so wunderkotz die sexuell aggressive Weiberherrlichkeit. Manche laufen im knappen Tuch herum wie Michelinmännchen, jede Fettschwarte wird einzeln betont. Brust, Bauch und Hintern drei dicke Reifen, durchbrochen von den Schwartenschnitten durch die zu knappe Unterkleidung. Es geht mich an. Ich empfinde diese Entblößung als Aggression. Im konditionierten Hintergrund ist es die Mutter, die in Unterwäsche und Strumpfhosen durch die Wohnung und schon damals – vor aller widriger diesbezüglicher Modeerscheinung – so unbekleidet bekleidet im Rausch auf die Straße lief.

Und ich weiß, es geht mich nichts an, es wurde nicht für mich gemacht, die Frauen in den Straßen haben sich nicht verabredet, mich zu schrecken, sie haben sich etwas ganz anderes dabei gedacht, ich weiß es gar, doch ich will es nicht wissen, weil ich derlei Diktat der Unmode für Schwachsinn halte. Jedenfalls sind das meine Gedanken, mit denen ich mein Empfinden von drohender sexueller Übergriffigkeit wieder lindern kann und Distanz finde. Ich schaue weg, überschaue es und achte nur darauf, dass ich im Gedränge nicht von entblößten Leibern berührt werde. Nur manchmal, wenn die Obszönität zu krass ist, quält mich der flüchtige Anblick so, dass ich mich noch weiter in mir verschließe. Ja, es ist für mich ein Stressfaktor, dem ich da ausgesetzt bin, weil sich der Anblick kaum vermeiden lässt.

Also verschwinde ich in mir, Traurigkeit umfängt mich und ich verharre im Kokon meiner Tristesse, der mir ein Eigenes, ein Raum ist, in den ich mich flüchten kann. Dieser Schmerz birgt seine eigene Lebendigkeit und ich nehme mich wahr, fühle mich dankbar isoliert und eigenständig. Es ist meins, und in dieser Meinhaftigkeit stelle ich mich dagegen. Ich bin unberührbar.

Ich wünsche mir einen therapeutischen Müllader herbei, der meinen ganzen Seelenmüll aufschaufelt und davonfährt. Die erlittene Schändlichkeit ganz einfach wegwischen. Ich bin die Qual gerade müde.

Donnerstagnacht. Ein Albtraum wechselt in den anderen. Einmal stehe ich auf zum Pinkeln. Da steht im Zwielicht der Flur voller Monster. Ich vertreibe sie mit magischen Zeichen. Dennoch wellt sich der Boden und bewegt sich quietschend die halboffene Klotür. Ich kümmere mich nicht weiter um den Spuk, sondern lege mich schlafen, um im nächsten Alb zu versinken. Vor dem Bettgehen sprang ein Buch aus dem Schrank. In ihm eine seltsame Widmung an eine von Dagmars Urgroßmüttern.

Wohl deswegen war der Tag ein Tag in seltsamer Abwesenheit, die Zeit verging, ohne dass ich mit ihr war. Es geschah manches, ich wollte noch mehr tun, zum Beispiel bügeln, aber es verschwand, und sobald ich es wieder wahrnahm, war die Zeit knapp geworden, dabei wähnte sich die Weile dazwischen als knapp, wo sie doch weit länger währte.

Eine Beobachtung zur öffentlichen Fleischbeschau: Sehe ich eine besonders obszön und freizügig Gekleidete, überkommt mich kurz darauf meist Traurigkeit. Es liegt wohl daran, dass ich solches Auftreten als übergriffig empfinde. Die frisch erlernte Sichtweise, dass derartiges Auftreten mit mir nichts zu tun hat, greift da nicht. Die gefühlte Bedrohung ist offensichtlich tiefer und raumgreifender in mir verankert. Ähnlich traurig stimmt es mich, sobald ich bemerke, dass ein begehrlicher Blick auf mich fällt.

13. Juni 2014

Freitagabend. Wir gehen zum Schwimmen. Auf den Straßen bleckt allüberall weißes Beinfleisch. Die inneren Schenkelansätze quellen aus dem knappen und zu engen Tuch. Die Schenkelwülste drängen sich unter die gerade noch bekleidete Scham. Ich habe das Gefühl, ihren Schweißgeruch aus ihrem Schritt zu riechen. Ich sehe viele Dullen in exponiertem Schenkelfleisch, manchesmal dünne knochige Beine, wie von hungrigen Landmädchen. – Eine Liedzeile vom Hiatamadl kommt mir dabei in den Sinn: „i mog a Madl aus der Stadt, wos dicke Wadln hod“ – Ich sehe Spaghettiträger an ihren nackten Oberkörpern. Sehe nackte wabbelige ebenso wie straffe Arme. Diese ganze Nacktheit springt mich an. Ich empfinde sie heute als übergriffig. Muss mir den Blick mit der Hand versperren, damit weniger von dieser sommerlichen Brunft in mich fällt. – Es ist ein Zeichen, dass ich heute schwach bin. Ich muss schnell ins Wasser, damit ich mich freischwimmen kann.

18. Juli 2014

Zurück zur Stunde am Mittwoch. Erst erzählte ich von der fläzenden und rockwedelnden Elfriede, erzähle von meiner Hilflosigkeit, ihr Einhalt zu gebieten, und so steigen wir tiefer in das Thema ein. Es war eine Begebenheit, die allein der Zufall uns als Einleitung für dieses Gespräch zuspielen konnte; eigentlich vorgesehen war, dass ich mich darauf vorbereitet hätte haben sollen, was ich jedoch vermieden hatte, indem ich mich stattdessen im Internet diesmal nicht über Schänder, sondern über Gender austauschte – genauer gesagt mich in Maskulistenforen einbrachte.

Dann die Frage, die mir seinerzeit auch M.R. schon gestellt hatte: wie es sich für mich im Freibad auswirkt, wo die Frauen noch spärlicher bekleidet sind. Wobei der Unterschied ja funktional bedingt ist, im Bad bewegt man sich in Schwimmkleidung. Nur warum will man sich in der Stadt in Strandkleidung bewegen? Heute, inzwischen ist Freitag, wurde mir noch ein weiterer Punkt deutlich, warum mich diese aufdringliche Freizügigkeit verletzt. Es ist die Intimität, mit der ich konfrontiert werde. Die makellose wie die missförmige Entblößung verletzt die Intimsspähre beider, des Betrachters wie des Entblößten, sie ist in jeder Hinsicht die Basis von Beschämung und Peinlichkeit.

Wohl wieder ein gelungener Versuch, innere Aversion zu externalisieren. Ganz im Sinne der Moralisten. Doch der moralische Aspekt spielt für mich dabei kaum eine Rolle. Ich bin für mich selbst moralisch, nicht für andere, ja ich goutiere gar moralischen Verfall als anarchisches Element gegen soziale Zwangsmoral. Wobei ich mir hier in Praxis wie Weltsicht dann auch wieder selbst widerspreche.

Der andere nicht gelungene, sondern von S.B. gerügte Versuch, meine Aversion zu ergründen, war meine Argumentation, auf die Frage, warum ich keinen Gefallen an dem Anblick freizügiger Weiblichkeit habe. Ich begründete es, mit der Hässlichkeit der Kleidung, dass das, was Short genannt wird, meist nur ein unförmiger Lumpen sei. Mir war der Umkehrschluss sofort bewusst, weshalb ich das Argument mit Hinweis auf die Nuttenmaskera andererseits retten wollte. S.B. bremste mich aus, indem sie mir aufzeigte, wie ich der eigentlichen Frage davoneilte. Diese war: Wo mein männliches Empfinden dabei blieb? Schließlich sei es ein gottgewollter natürlicher Impuls, als Heterosexueller auf die Reize des anderen Geschlechts zu reagieren. Meine Reaktion aus Furcht, Abscheu und Widerwillen aber sei demnach widernatürlich und käme einer Kastration gleich. Eine harsche Behauptung, die so gesehen jedoch nicht von der Hand zu weisen ist. Jedenfalls liefen ihre Versuche, mir das Eingeständnis unterdrückter Lüsternheit abzutrotzen, ins Leere. Ich fand da nichts, was mich reizte, sondern erinnerte nur Furcht vor Belästigung und sexueller Forderung.

Was ich konkret befürchtete? Ich müsste mich doch simpler männlicher Affekte nicht schämen. Doch die simplen Affekte, die auftreten, sind Fluchtinstinkte beziehungsweise Furcht vor Angststarre, vor submissiver Hilflosigkeit. Die Scheu, wieder Objekt zu werden. Ja, ich möchte von möglichen männlichen Affekten gar nicht erst angesprochen werden, solange ich nicht Herr des Geschehens bin. Ich möchte nicht durch ungebetene Reize gereizt werden. Ja, in der Weise verhalte ich mich beinahe wie eine ultrakonservative, staubtrockene Hardcore-Feministin oder ein Religionswächter aus Mekka. Alles was reizen könnte ist bäh.

S.B. dreht dennoch weiter an der Schraube. Unterdrücke ich womöglich meine Affekte, um die Eifersucht meiner Frau nicht zu reizen. Nein, das geht durch mich durch, das ist zu konstruiert. Ja, eher würde ich mich dann reaktant verhalten. Und überhaupt, diese Form blindwütiger Eifersucht hat Dagmar längst überwunden. Längst können wir offen über die Attraktivität anderer Menschen sprechen. Es wäre ja zu lächerlich, wenn nicht.

Eine andere Überlegung rückte noch in den Fokus, die Attraktivität der Weiblichkeit vordem ich Dagmar kennenlernte. Ja, geschmäcklerisch war ich damals auch schon. Nicht hinzugezählt ist G., die mich missbrauchende Schwägerin, die mich meistens anwiderte, der ihr Pupperl ich aus „guter“ häuslicher Konditionierung dennoch war. Der ich gleichwohl anhing, da sie Gelegenheit war, Triebe zu befriedigen, auch wenn mir danach stets flau war und wahre Befriedigung ausblieb. Erfickter Triebabbau ist nun mal keine echte Befriedigung, sondern schal.

Es ist wohl der Widerwille, zum Objekt zu werden, der mich stresst. Die manchmal erlebte rotzige Reaktion von Frauen, wenn ich auf ihre Avancen nicht einging. Obgleich, die steht da nicht im Vordergrund. Nein, eher so, zweifelhaft sexuell konnotierte Kleidung und Entblößung, triggern mich, weil ich wohl damit Übergriffigkeit verbinde. Sie sind für mich nicht reizvoll, sondern beängstigend. Da reagiere ich wohl kastriert. Andererseits bin ich durchaus nicht nichtreizbar. Attraktivität spricht mich an. Dirndl zum Beispiel können mich nicht triggern, selbst wenn die Balkonette vulgär überladen ist, fehlt der üble Reiz, vielmehr empfinde ich solche Ausstellung dann als lächerlich. Als ich vor zwei Jahren beim MDK vorgeladen war, war Wiesnzeit und die Empfangsdame war eher eine nuttige Erscheinung in einem Glitzerdirndl. Ich empfand sie als lästig, lächerlich kostümiert, aber nicht bedrängend.

25.Juli 2014

Eine Geschichte zur letzten Stunde, die mir einfiel. Oktoberfest irgendwann vor 40 Jahren. Im Teufelsrad sitzt ein Mädchen in Hosen. Das Rad bockt und sie fliegt ein Stück vom Sitz, ihre Beine fliegen auseinander. Ich sehe ihre Vulva, die Hosennaht im Zwickel die Scham zu Cameltoes ausformend. Ich bin schockiert. Ich sehe das in solcher Deutlichkeit zum ersten Mal. Sie macht es nur, um mich zu reizen, mich zu greifen! Nein, sie macht es überhaupt nicht, sie fährt nur Karussell und hat eine enge Hose an, wie alle Mädchen. Ich will es nicht sehen, will nicht ergriffen werden. Wie kann man sich beim Karussell fahren so vergessen? Man kann es. Man ist vergnügt. Und ich bin ganz weit weg, irgendwo im Nebel des illuminierten Nachthimmels, und sehe mir zu, wie ich die beiden Gedanken gegeneinander klicken lassen: klick – spring weg; klick – spring weg …

5. Juni 2015

Der Schlaf tat gut, beim Weg zum Schwimmen, empfinde ich die exhibitionistische Weiblichkeit in durch Strumpfhosen betonten Gesäß- und Schamfurchen nicht als auf mich gerichtete Aggression, sondern als Geschmacksverirrung einer uniformierten Masse modischer Schwarmintelligenz. Das hat nichts mit mir zu tun, das hat etwas mit einer grundsätzlichen Sexualisierung der Individuen durch Gruppenzwang und Degeneration der Selbstwahrnehmung zu tun. In Fuchs Sexualgeschichte las ich, wie im 15. und 16. Jahrhundert die Gesetzgeber über rund einhundert Jahre hinweg versuchten, die Mode der Schamkapseln und der betonten Gesäße bei der Männlichkeit zu verbieten. Die oft rasche Zeitfolge von verordneten Verboten und angemessener Kleiderordnung zeigt, wie wirkungslos die moralische Entrüstung ob solcher Bloßstellung war. Der Gruppenzwang war stärker und man kleidete sich weiterhin entsprechend vulgär, bis dann nach etwa drei Generationen die Mode auslief. Aber Bekleidung war schon seit der Antike immer auch ein Entkleiden und Entblößen. Scheinbare und deshalb vor allem sichtbare Virilität war bei beiden Geschlechtern stets eine ebenso wichtige Hervorhebung vermeintlicher Individualität. Dass diese Betonungen notwendigerweise uniform werden, liegt nun mal an der Semiotik der Mode, sie ist und bleibt der Code, der Klassen und Milieus auf einen Blick erkennbar macht. Nicht umsonst gilt in diesem Zusammenhang die Weisheit: Niveau ist, solange das angestammte Milieu verborgen bleibt.

29. Juli 2016

Zweimal musste ich heute das Riechfläschchen in der Stadt aufschrauben und tief inhalieren, damit ich nicht in der Dissoziation entschwinde beziehungsweise die aufkommenden Bilder mich nicht aus mir selbst drängen.

Das erste Mal war in der Straßenbahn, eine Adipöse, der die von Platznarben übersäte Bauchschwarte unter dem zu knappen Leibchen heraushing. Ich sah die braungraue Haut – sie war Mulattin -, und die Panik stieg in mir auf, ich fühlte mich angegriffen.

Das nächste Mal triggerte mich eine Dralle in peinlichen Shorts. Ihre blanken, festen Schenkel rieben sich aneinander, und man konnte die dunkel verfärbt, gereizte Haut erkennen, die davon nah am Schritt zwei großflächige Male aufwies. Es war unterirdisch, doch ich wandte mich ab, erwähnte die Sicht Dagmar gegenüber und erklärte mir einmal mehr, dass diese Erscheinung nicht wegen mir vor mir durch die Straßen lief. Doch schon ums Eck auf den Jakobplatz zugehend, sprang mich ein weiterer Trigger an. Es war nur ein kurzer Blick, als wir an den Wirtstischen vorbeigingen. Eigentlich überhaupt kein Blick, ich sah nur flüchtig über die Leute, die da saßen. Doch ein Detail löste sich aus dem Bild, und als ich schon wieder weiter und die Perspektive längst eine andere war, sah ich, was ich zuvor nicht wahrgenommen hatte, den tiefen Blick in den Schritt einer, auch diesmal wieder fülligen Frau. Es war die gefürchtete Kittelschürzenperspektive meiner Kindheit.

Damals trugen viele Frauen vorne knöpfbare Kittelschürzen. Unter den Kittelschürzen trugen viele nur Unterwäsche. Der Bequemlichkeit wegen knöpften sie auch die unteren Knöpfe des Kittels nicht zu, damit sie sich bei der Hausarbeit bücken konnten, ohne durch die Spannung des Stoffes Knöpfe abzusprengen. So saßen sie dann öfters auf einem Hocker und werkten mit gespreizten Beinen. Die Perspektive eines Knirpses war hier suboptimal. Denn man sah ihnen, ohne es zu wollen, direkt unter die Schürze, und der sich bietende Anblick war atemberaubend schrecklich. Aus diesem Blickwinkel wirkt ein mit Strapsen gehaltener dunkler Nylonstrumpf wie eine Drohung, und der in der Tiefe des Schoßes, die unbestrumpfte Schenkelhaut begrenzende, sichtbare Schlüpfer mit seitlichen Buschen wie ein Schreckteufel. So etwas will Kind nicht sehen und weiß es auch nicht, zu deuten; das sind erwachsene Verwachsungen, in die man nie hineinwachsen möchte.

Ja, und als das Gesehene als Flashback in mir aufleuchtete und den kindlichen Schrecken wiederbelebte, da griff ich ein zweites Mal zum Riechfläschchen, um nicht, in einem dissoziativen Stupor verfallend, nach Hause tappen zu müssen.

Heute fand ich eine Notiz in meinem Kalender vom 13. September 1999, die den Augenblick beschreibt, als ich begann, den ersten albtraumhaften Aufzug im posttraumatischen Theater von Meins zu durchschauen:

„Albtraum vom verbotenen Raum, der mich anzieht, den ich abwehren möchte, und der mich trotzdem schluckt und ins Grauen zerrt. Diesmal ein Raum neben mir und Dagmar. Wohl auch Assoziation aus dem Liebesspiel der Nacht. Ich mache dem Androiden, der ihn dieses Mal beherrscht – das erste Mal, denke ich, ist das Grauen ergänzend personalisiert ‑ Komplimente, um ihn zu beruhigen. Dann entdecke ich den Durchlass, durch den er uns/mich bedrohen wird. Er kokettiert vor mir böse, und ich sage, das der Traum in Texas spielt: ‚Mother, go. I’m the Mother of myself.‘ Ich wache auf und entdecke den Inzest in dem Traum als Schlüssel. Das Tabu ist der Alb, das Grauen.“

Und acht Tage später am 21. September schreibe ich:

„Der Albtraum kommt wieder. Ich bin in ihm betrunken. Will Freunde bewirten und bin auf der Suche nach einer Bleibe. Eine Metapher, die sich in anderen Träumen oft wiederholte. Meine Mutter kommt an – sie hat die bösen verschlingenden Augen -, ist betrunken, streitet. Ich bleibe unbeteiligt. Als sie mich in ihren Zoff einbeziehen will, spucke ich ihr ins Gesicht. Gehe zurück in den hallenartigen Raum. Leisten liegen am Boden. Hier ist das Grauen. Ich beginne den Exorzismus. Werde blind dabei. Führe ihn dennoch aus. Bezwinge es fast. Ruhe kehrt ein. Dagmar weckt mich aus dem Alb. Die Szene mit der Mutter hätte ich, wachend, beinahe wieder gesehen.“

29. August 2022

Zwischendurch: Lese eben in einem Aufsatz über emotionale Kindesmisshandlung diesen Satz, den eine als Kind von ihrem Vater missbrauchte Großmutter über ihren verstorbenen Schänder sagte: „Es war nicht nur der Inzest“, sagte sie ruhig. „Es war, dass er mich nicht liebte. Wenn er mich geliebt hätte, hätte er mir das nicht antun können.“

Ich denke über meine Vorstellung nach, die Mutter habe mich geliebt. Nein, komme ich zum Schluss, sie hat mich nicht geliebt, sie hat mich wie ihr Püppchen behandelt. Erst das Bübchen, dann ihr Spielzeug, dann Vertrauter ihrer elenden Fickgeschichten; eben ihr Toyboy. Nein, hätte sie mich geliebt, hätte sie mir das nicht angetan. Sie war nur in sich selbst verliebt, eine elende Narzisstin, eine Fotze …

Ja, es war ein desillusionierender und deswegen heilsamer Satz. Doch an sich erschütterte mich diese Erkenntnis nicht. Sie wirkte eher wie eine lange gesuchte Formel, die ganz ihren Suchkriterien entsprach und folglich letztlich banal blieb. Denn dass ich geliebt gewesen bin, diese Illusion hatte ich vielleicht als Kind, weil ich Umarmen und Anfassen für Liebe hielt. – Dagmar brachte mich auf diese Schlussfolgerung, weil sie sich sorgte, dass die Erkenntnis mich betrüben könnte. Nein, sie betrübte mich nicht.

12. September 2022

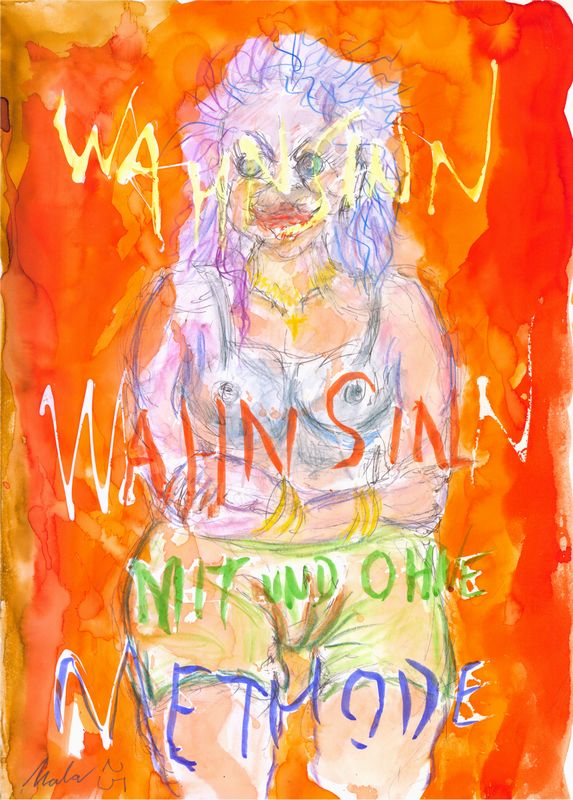

Schildere meine diffuse Befindlichkeit, die zwischen Depression und Phobie changiert. Die Covidiotie schwingt nach, meine Menschenscheu durchwirkt meine Vorhaben. Ich lege zwei Zeichnungen vor, die zu meiner Selbstwahrnehmung entstanden; eine Schrei, eine Selbsterinnerung. Auf beiden scheint die Person nicht komplett, sondern in Auflösung begriffen. Womit eine weitere meiner Befindlichkeiten während der Ferienpause aufscheint. Es ist die Distanz zu mir selbst, weshalb ich hier im Tagebuch überwiegend von Meinerselbst schreibe. Das Selbst kann ich nicht fassen, meinerselbst (mal groß-, mal kleingeschrieben) lässt mich zu, auch ohne dass ich mir konkret sein muss; es ist das unpräzise Subjekt meiner Selbstwahrnehmung, die Wolke, die mich zum Selbst formt.

Wieder einmal sehe ich durchaus konkret auf „ihn“, auf meinerselbst und stelle fest, dass es eine durch und durch starke und beachtliche Persönlichkeit ist, die sich zudem entwickelt. Es ist der Blick der anderen als auch mein eigener auf mich, der mich darin vergewissert. Zudem gibt es genügend biografische Daten, die Meinerselbst als Person konkretisieren. Gleichwohl bin ich meinerselbst nie wirklich, nie selbstverständlich gewahr, wie das meine Mitmenschen für sich selbst und somit konkretes Ich sind. Ich mag’s nach außen hin sein – ja, bin es unverkennbar – doch für mich selbst, bleibe ich unfassbar. Ja, da ist ein Schmerz von Selbstverlorenheit, es ist schmerzlich für Meinerselbst.

M.R. fragt, ob da nicht auch Angst sei, mich selbst zu behaupten. Ich verneine, auch wenn ich sie in anderem Zusammenhang wiederum im Verlauf der Betrachtung durchaus eingestehe. Es sei vor allem Scham, zu mir zu stehen, zu meinen Talenten zu stehen. Wir sprachen über diesen Moment bereits zwei, drei Stunden zuvor. Wobei die Scham im Grunde eine Fertigkeit sei, mich vor Übergriffigkeiten zu schützen, schließlich hindere sie mich, in den Fokus zu rücken, durch den ich erst recht verletzlich und buchstäblich angreifbar würde. Gewiss hob sein Geschick den intelligenten Buben ohnehin hervor, machte ihn sichtbar. Gleichzeitig war für ihn Sichtbarkeit gefährlich, so griffen die kindsnärrischen Tanten, die den Buben – mich – von einem Schoß zum anderen reichten, ihn knuddelten und busselten, weit darüber hinaus, so dass es ihm zu arg wurde. Ein gemaltes Bild, ein Lied, eine altkluge Betrachtung, halt irgendeine Niedlichkeit, die die Erwachsenen begeisterte, und mein Kreis wurde verletzt. Ich ahnte diesen Kreis zwar, wusste um ihn aber nicht, da er mir von Anfang an wohl verwischt worden war. Zweifellos tat das bereits die Mutter, die große, weiche, warme, lockend und doch abweisend duftende Mamma, die den Buben von klein an dominierte, umschloss, herzte und ihn sich selbst wegnahm. „Ja, sie nahmen mich mir weg“, war meine Rede zu diesem Aspekt der Betrachtung. Oder anders gesagt, man ließ mich nicht in Ruhe, bis ich willfährig wurde, bis ich mich verlor, weil andere mich beherrschten, und ich sie aus Apathie und um meiner Wohlfahrt willen gewähren ließ – doch letztere Gedanken sind die heutigen reflexiven und nicht die des einstigen Kindes, dass sich entäußerte, um zu überleben.

Ja, die Scham bemäntelte die Angst. Besser schämen, als sich zu ängstigen. Dennoch er überragte das Niveau. Er war zu hübsch, zu klug, zu begehrlich, und seine Tarnung war unzulänglich, denn lange garstig konnte er nie sein, es entsprach nicht seinem Gemüt. „Wo denn diese Angst zu spüren sei“, sofern ich mich darauf einließ, ihr nachzuspüren. Ich besann mich und spürte die Angst in meinem Rücken, zwischen den Schulterblättern, dort wo einst das Lindenblatt Siegfrieds Panzer aus Drachenblut unterbrach und ihn verletzlich machte. Eine schöne wie wahre als auch passende Metapher zu einem unangenehmen Gefühl. Konkret war es die Angst vor Berührung, die sich seit Beginn meiner PTBS verfestigt hatte – gar so intensiv, dass ich mich nicht auf Sitzplätze setzen kann, die noch die Sitzwärme des Vorgängers halten.

Ich reflektierte darüber; über den Blick, den gierigen Blick, den Wolfsblick, wenn sie Blut rochen, wenn sie ein verletzliches Kind – mich – sahen; dieser seltsame Glanz, diese seltsame Fokussierung, diese sichtbare Verengung ihres Gemüts, auf die Beute, dieses ich hab dich schon, du gehörst mir, im Blick. Es dürften nur ein, zwei mimische Muskeln sein, die diesen Blick ausmachen, die sich kaum sichtbar bewegen, doch die wächserne Spannung dieses Beuteblicks erkenne ich sofort, ja, könnte sie selbst von einem Foto ablesen. So oft sah ich dieses Beuteflunkern in den Augen von Frauen wie Männern, so oft geriet ich dabei in Verlegenheit, die Verlegenheit, die der Scham folgte, die Verlegenheit des gelobten Kindes, dem Aufmerksamkeit zuteilwurde, das aber darob zu oft auch Gefahr lief, verlegt zu werden. Auch hier eine böse Metapher, bei der ich mich intrusiv im Bett der Mutter sehe, an der Wand liegend, davor das Muttertier mit seinem eigenartigen Geruch, nach Schlaf und Brunft, dem ich nicht entkam. Sie fing mich ein, hielt mich fest beschmuste mich, ich zupfte ihr dann die grauen Haare aus, denn dabei gewann ich etwas Autonomie, ohne zu wissen was das war, nach dem ich mich sehnte, es waren Augenblicke von meinsein – Raum, ein wenig Raum nur – ehe ich wieder verlegt und weggelegt wurde. Ich, das Püppchen. Das leibhaftige Grauen darüber kam erst fünfzig Jahre später.

Doch in dieser Phase lernte und verinnerlichte ich, Marionette zu sein; folgte dem Willen der Puppenspieler, die an meinen Fäden zupften und mich mit dem Spielkreuz führten. So konnte ich verschwinden, indem ich das Spiel der Wölfe spielte, die ihr Pupperl führten. Ich las aus ihren Gesichtern was sie wollten, war es gut, blieb ich; war es schlecht, verschwand ich, in eine Nichtwelt oder wenn möglich in ein reales Versteck. Jedenfalls war ich häufig auf der Flucht. Erwachsen geworden, war ich jedermanns Püppchen; passte mich an Gelegenheiten und Forderungen an, war so ein angenehmes Gegenüber, auch wenn ich ihnen nur spiegelte, was sie in mir sahen. Heute aber sitze ich in einer Traumatherapie – der vierten, zu der mir gerade weitere 36 Stunden von der Kasse genehmigt wurden – und versuche Meinerselbst zu komplettieren, also irgendwie ein Ich zu implementieren.

Dazu ein weiterer Versuch von M.R. mich auf eine Spur zu führen, nachdem ein anderer kurz zuvor daneben ging. Zuerst sollte ich erden, besinnen und in das Empfinden, ganz bei mir zu sein, tauchen und dazu sagen: „Ich bin ganz bei mir“. Ich empfand nichts davon, weder mich, noch ich, noch mir und bin, ergo machte ich daraus einen Scherz, der die Übung persiflierte. Jetzt sollte ich mir selbst meinen Schutzengel imaginieren, wie er meine verletzte Seele ummantelt. Damit konnte ich etwas anfangen, und so fand ich mich in liebevoller Umgrenzung wieder. Ein Schutzraum entstand … Die Erinnerung daran ist noch lebendig.

Heute radelte eine junge Frau bei extrem starken Wind mit ihrer Freundin, beide Mini, der Wind hob ein wenig den Rock, ich begegnete beiden zufällig, war mit meinen beiden schwer bepackten Einkaufstaschen beschäftigt und nicht mit dem vom Wind freigewordenen Slip. Sie meine aber, ich hätte hingestarrt, was definitiv nicht stimmt. Ihr Blick: Hass, dann böse Worte, ich weiß nicht mehr was genau. Was hatte ich getan? Nichts. Heute ist doch jeder ältere Mann mit kurzen Haaren, grauen Dreitagebart per se in vielen Frauen Täter. Und es wird immer schlimmer. Bald kommt der Herbst, dann sind die Leute wieder bepackt – und ich habe meine Ruhe. Bitter.

LikeGefällt 1 Person

Ja, der Herbst war für mich auch ein Versprechen, dass die Trigger enden. Heute, da ich mich aufgrund eingeübter kognitiver Resonanz nicht mehr triggern lassen, ist der Herbst ein mildes Versprechen, dass ich nicht weiter derlei Geschmacklosigkeiten ausgesetzt werde. Die woke Hybris gegenüber alten weißen Männern geht mir zudem hintenrum vorbei.

LikeLike